岁在甲辰,元月既望。怀崇敬之心,启红色之旅,1月13日至14日,为捍卫英烈荣光,感应时代脉搏,更好地谱写传承运河支队华美篇章,江苏师范大学运河英魂传承探研团深入徐州贾汪,采访“中国好人”运河支队抗日纪念馆副馆长胡军英女士,并走访纪念馆,在深度访谈和探寻中解码运河支队英烈的红色文化。

一、深度采访:洞悉运河支队文化脉络

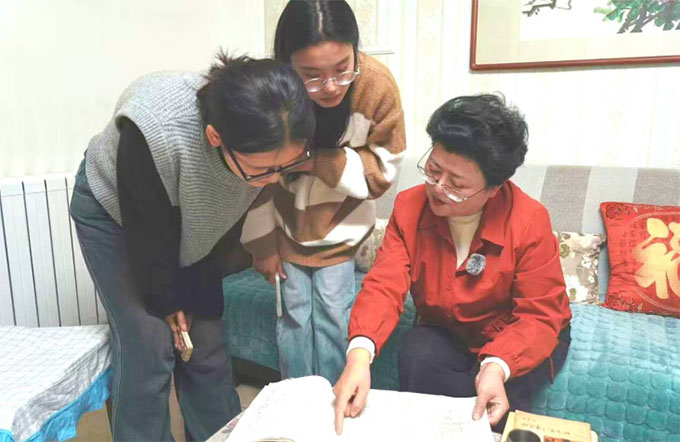

1月13日,运河英魂传承探研团幸会运河支队红色故事传播者胡军英女士。女士生于1963年,出身革命军人之家,自幼听闻父亲讲述运河支队的故事,心向往之。自2009年开始,胡女士便以传承红色基因为己任,奔走大江南北,搜集史料,征集文物,功不可没。

采访之际,胡军英女士言辞恳切,深情讲述运河支队之往昔。从组建之艰辛,到战斗之英勇;从护送首长之使命必达,到与敌伪之浴血拼杀,桩桩件件,如在眼前。

多年来,她不辞辛劳,足迹遍布大江南北,只为搜集那些散落于民间的珍贵史料,征集承载着历史记忆的文物,为还原运河支队的历史全貌付出了无数心血。

采访过程中,胡军英女士打开了话匣子,她的眼神中透露出对那段历史的深切缅怀与对传承使命的坚定执着。“当年,运河支队的战士们就是在这片土地上,为了守护家园,与侵略者展开了殊死搏斗。他们大多来自普通百姓家庭,有的甚至还只是十几岁的孩子,却怀着一腔热血,拿起武器,奔赴战场。”胡女士回忆道,声音中带着一丝哽咽,“支队组建初期,条件极其艰苦,缺衣少食,武器装备也十分简陋,但他们从未有过一丝退缩。”谈及运河支队护送首长的经历,胡女士的语气中满是敬佩:“那是一项极其艰巨且危险的任务,敌人层层封锁,处处设伏。但战士们凭借着对党的忠诚和过人的智慧,巧妙地与敌人周旋,一次次成功完成护送任务,为革命事业立下了汗马功劳。”她还分享了许多鲜为人知的细节,比如战士们在寒冬腊月里,穿着单薄的衣衫,在雪地里潜伏,双脚被冻得失去知觉,却依然坚守岗位;在物资匮乏时,他们靠着野菜、树皮充饥,却从未放弃战斗。

当被问到对运河支队精神的理解时,胡女士神情庄重,目光坚定:“在我看来,运河支队精神首先是一种对党和人民的绝对忠诚。1942年,日军对根据地进行疯狂‘扫荡’,时任运河支队某部指导员的孙斌全,在掩护群众转移过程中不幸被捕。敌人对他施以重刑,威逼利诱,妄图从他口中获取党组织的机密。但孙斌全咬紧牙关,一个字都没有吐露。他心里清楚,党的秘密关乎无数同志的安危和革命的前途,绝不能有丝毫动摇。最后,他壮烈牺牲,用生命诠释了对党的忠诚。”

胡女士微微顿了顿,接着说:“其次是不屈不挠的斗争精神。在毛楼战斗中,面对数倍于己、装备精良的日伪军,运河支队的战士们毫无惧色。当时,支队弹药稀缺,战士们就凭借大刀和手榴弹与敌人近身肉搏。即便伤亡惨重,他们也没有一人退缩,硬是坚守阵地一整天,成功掩护了主力部队和群众转移。这场战斗充分展现了他们面对强敌,战斗到最后一刻的顽强意志。”

她眼中泪光闪烁,为先烈之壮举,为传承之重任。运河英魂传承探研团成员皆凝神倾听,感佩不已,仿若穿越时空,置身于那烽火连天的岁月。

二、纪念馆探访:青山埋骨盛世永传

翌日,运河英魂传承探研团前往运河支队纪念馆,深入学习了解运河支队的发展历史和演变,探索红色基因。

纪念馆庄重肃穆,静静矗立在贾汪卧龙泉畔,这片土地曾是运河支队与日军浴血奋战之处,一草一木似乎都在默默诉说着往昔的壮烈。“一寸山河一寸血,一抔热土一抔魂”,自从踏入这片承载着厚重历史的土地,敬畏之情就在众人心中油然而生,仿佛伸手便可触摸到那段波澜壮阔岁月的脉搏。

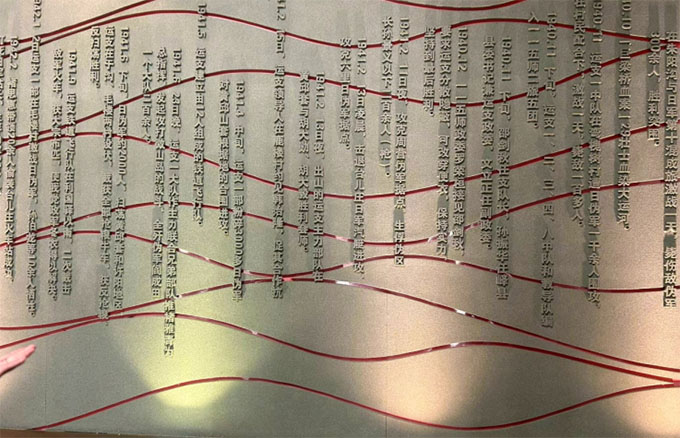

步入馆内,凝重的历史气息扑面而来,仿佛翻开了一本尘封已久的厚重史书。馆内七个展厅布局井然,丰富的陈列令人目不暇接。以历史图片、珍贵实物为主,搭配油画、雕塑、等多元化展示方式,生动地重现了运河支队八年抗战的光辉历程。

墙壁上悬挂的老照片,虽历经岁月侵蚀,画面已然泛黄,却依旧清晰地记录着先辈们坚定的神情与无畏的身姿。那一张张饱经沧桑却又充满信念的面庞,凝视着每一位参观者,无声地诉说着当年的艰难与坚守。

这些照片背后,是先烈们为了民族解放事业,将满腔热血毫无保留地奉献,他们以赤诚之心,在历史的长河中留下了不可磨灭的印记。展柜中陈列的枪支弹药、破旧衣物、信件文件等实物,每一件都承载着一段惊心动魄的故事,它们是历史的无言见证者,见证着运河支队在枪林弹雨中的拼搏与牺牲。抚摸着这些带着岁月痕迹的物件,仿佛能感受到先辈们在战斗中的坚定与顽强,“捐躯赴国难,视死忽如归”,他们用生命诠释了对国家和人民的忠诚。

“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还”,站在陈列着先辈们战斗遗物的展柜前,这句诗恰如其分地描绘出当年运河支队战士们奔赴战场时的悲壮与决绝,他们明知前方是枪林弹雨、生死未卜,却依然义无反顾地投身于抗日斗争的洪流。

凝视着纪念馆墙壁上那些为抗战牺牲的英烈们的名字,不禁让人想起这句诗,他们虽然已经牺牲,但他们的精神却永远英灵不泯,在历史的长河中成为了不朽的鬼雄,永远守护着这片他们曾为之浴血奋战的土地。

油画中的场景栩栩如生,战火纷飞、硝烟弥漫,战士们冲锋陷阵,仿佛能听到震耳欲聋的枪炮声和激昂的喊杀声。雕塑则以凝固的艺术形式,展现了先辈们的英勇形象,有的紧握钢枪,目光如炬;有的背负伤员,脚步坚定;有的在地图前谋划战略,神情专注。“黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还”,这些雕塑不仅是对先烈的缅怀,更是对那段历史的生动诠释,让人们深切感受到先辈们在残酷战争中不屈不挠、誓破敌寇的坚定决心。每一尊雕塑都仿佛在诉说着他们为了理想信念,甘愿历经千难万险,哪怕马革裹尸也在所不惜的壮志豪情。

讲解员姐姐的讲述质朴而真挚,每一个字都饱含着对先烈的敬仰与对历史的尊重,老战士们的回忆与历史影像相互交织,让运河英魂传承探研团成员们更直观地感受到了战争的残酷与先辈们的伟大。从支队的组建背景,到统一战线的建立与巩固;从秘密交通线的艰难坚守,到根据地的建设与发展;从抗日烈士的英勇就义,到支队军魂的代代传承,每一个故事都扣人心弦,引人入胜……

团队成员们或是驻足凝视,沉浸在历史的长河中,久久不愿离去;或是低头沉思,在心中默默缅怀先烈的丰功伟绩;或是拿起相机,认真记录下每一个触动心灵的瞬间。他们被这段波澜壮阔的历史深深震撼,也更加深刻地理解了红色基因的内涵与力量。

此次红色之旅,彼时共产党员的青春与信仰,穿透云翳,跨国时空,与新时代的我们心心相印。昔日在运河上摇曳着民族希望的小小红船,早已穿过历史的惊涛骇浪,成为领航中国行稳致远的雄伟巨轮。

银幕之上,书页之中,足音之下,波澜壮阔的历史画卷徐徐铺展。那些寄托在媒介上的时代记忆和感情,必将在岁月的流逝中,积淀为珍贵独特的文化宝藏。